|

食品リサイクル法は、食品廃棄物の発生を抑制するとともに、食品循環資源の有効利用を促進することで、環境への負荷を軽減しながら持続的な発展ができる循環型社会の構築を目指して制定されました。

|

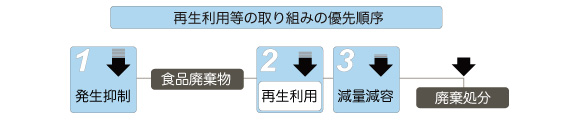

再生利用等の取り組み

生産、流通、消費の各段階で食品廃棄物そのものの発生を抑制します。次に、再資源化できるものは肥料や飼料などへの再生利用を行います。さらに、廃棄されるものは脱水・乾燥などで減量して処分がしやすいようにします。食品リサイクル法では、「発生の抑制」「再生利用」「減量」に取り組むことを再生利用等という言葉で表現しています。

- 発生抑制

- 食品の製造または加工の過程における原材料の使用の合理化

- 食品の流通の過程における食品の品質管理の高度化、その他、配送及び保管の方法の改善

- 食品の販売の過程における食品の売れ残りを減少させるための仕入及び販売の方法の工夫

- 食品の調理及び食事の提供の過程における調理残さを減少させるための調理方法の改善及び食べ残しを減少させるためのメニューの工夫

- 再生利用

- 容器包装、食器、楊枝その他の異物及び再生利用に適さない食品廃棄物を適切に分別

- 適切な用途、手法及び技術の選択により、食品廃棄物を最大限に利用

- 再生利用で得られたリサイクル製品の安全性の確保、品質を向上させるため、異物の混入の防止、機械装置の保守点検、リサイクル製品の含有成分の安定化の確保

- 再生利用で得られたリサイクル製品の利用の確保

- 「肥料取締法」及び「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(飼料安全法)」及びこれに基づく命令により定められた基準及び規格への適合の確保

- 委託による再生利用の実施にあたっての適切な委託先の選定等

- 減量減容

- 再生利用等の実施にあたっての生活環境の保全上の適切な措置の実施

- 食品廃棄物の発生量及び食品循環資源の再生利用等の実施量の適切な把握及び記録の実施

|

|

再生利用等の数値目標

食品リサイクル法では、再生利用等の実施率を平成18年度までに20%に向上させることを目標にしています。食品廃棄物の発生そのものを抑える「発生の抑制」、食品廃棄物のうちで役に立つものを再資源化する「再生利用」、食品廃棄物の量を減少する「減量」、これらを適切に選択し、単独あるいは組み合せて目標の達成を図ることとされています。

|

|

義務及び罰則

再生利用等は、全ての食品関連事業者に課せられた責務です。なお、食品廃棄物の年間排出量100トン以上の事業者が、平成18年度までに実施率20%の目標が達成されないなど、再生利用等への取り組みが不十分な場合は罰則が適用されます。

- 勧告 必要な措置をとるよう勧告する

- 公表 勧告に従わなかったときは、企業名等を公表する

- 命令 なお、従わなかったときは、勧告通り行うよう命令する

- 罰則 この命令に違反した者には、50万円以下の罰金が科せられる

|

|

|

きららエコフィードを利用するメリット

「再生利用」は、「発生抑制」についで優先順序が高く、実施率の目標達成には最も取り組みやすく効果が高い方法です。きららエコフィードでは、食品廃棄物を乾燥して飼料化するので、地球温暖化物質であるメタンガスの発生を抑えた環境に優しい方法で「再生利用」できます。

|

|

|

|

グーグルの検索サイトから食品リサイクルに関する情報を提供します

|

きららエコフィードはお客様の声から学びます

|